« VAQUERO ! » est un petit western, filmé sans panache par John Farrow, dont la seule originalité provient des relations entre personnages, étonnamment « adultes » pour l’époque et pour le genre. Et aussi (surtout) parce qu’il offre à Anthony Quinn le rôle principal, même s’il figure en 4ème place au générique, dans une police de caractères plus petite que celle allouée aux trois stars en titre.

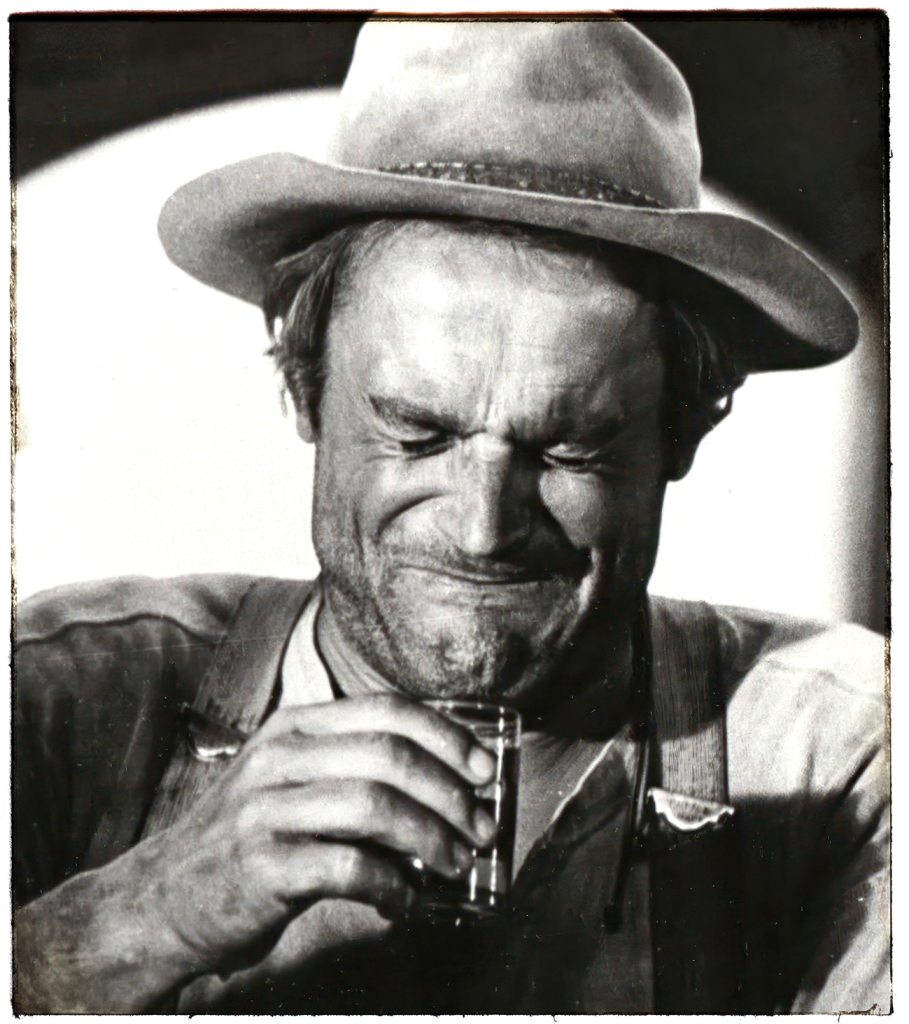

Robert Taylor, taiseux impassible, joue le bras-droit du tonitruant bandido Quinn. Les deux hommes ont été élevés ensemble et il existe entre eux une tension permanente dont on devine, peu à peu, qu’elle découle d’une ambiguïté foncière : individu fruste et cruel, Quinn est amoureux de Taylor ! C’est (presque clairement) établi dans le dialogue. Le problème est que le second ne partage pas ces sentiments très peu westerniens. Il tombe d’ailleurs amoureux de l’épouse (Ava Gardner) de son nouvel employeur, le rancher Howard Keel. Drôle de quatuor romantique, puisque la radieuse Ava n’a rien d’une oie blanche, qu’elle « allume » effrontément Taylor, sous le regard perplexe du curé local (Kurt Kasznar). Le dialogue est parfois heureux, le scénario n’est pas très rigoureux et il est déséquilibré par l’omniprésence de Quinn qui vampirise le film et engloutit goulûment ses partenaires moins performants. Avec sa crasse hirsute, ses rires imbéciles et ses regards homicides, Quinn fait un numéro qui mérite à lui seul qu’on voie « VAQUERO ! ». Taylor offre le minimum syndical, ne tentant même pas de rivaliser avec son envahissant partenaire. Ava Gardner est d’une beauté hypnotisante, comme toujours et compose un personnage complexe. Parmi les seconds couteaux, on reconnaît (furtivement) Jack Elam, jouant le nouveau lieutenant de Quinn, toujours prêt à trahir. Le sous-texte « crypto-gay » ajoute indéniablement de l’intérêt à ce western fauché. L’emploi « d’objet du désir » d’un hors-la-loi psychopathe sied parfaitement à Taylor puisqu’il reprendra pratiquement le même rôle dans « LE TRÉSOR DU PENDU » cinq ans plus tard, avec cette fois, Richard Widmark en soupirant rejeté.