Entre 1993 et 1994, Krzysztof Kieslowski a tourné trois longs-métrages, des coproductions franco-polonaises, formant un tryptique dont les scénarios sont indépendants les uns des autres, à l’exception de quelques détails d’arrière-plan qui se recoupent fugitivement.

Entre 1993 et 1994, Krzysztof Kieslowski a tourné trois longs-métrages, des coproductions franco-polonaises, formant un tryptique dont les scénarios sont indépendants les uns des autres, à l’exception de quelques détails d’arrière-plan qui se recoupent fugitivement.

« TROIS COULEURS : BLEU » a toutes les apparences d’un « film d’auteur » à la française. Juliette Binoche survit à l’accident de voiture qui coûte la vie à son mari, musicien mondialement connu, et à leur petite fille. Se remettant difficilement du choc, elle s’isole, songe au suicide, mais va apprendre peu à peu que son mari avait une maîtresse depuis des années. Elle-même laisse monter en surface une autre vérité : c’est elle qui écrivait les créations du défunt et demeurait dans son ombre ! Elle va reprendre goût à la vie, se recomposer une identité et même aider l’autre femme (Florence Pernel) enceinte du mari/usurpateur. Un drôle de scénario elliptique, aux enjeux parfois obscurs, une mise en scène contemplative, aux cadrages déstabilisants, pour un film sensible mais parfois ennuyeux, qui se devine plus qu’il ne se comprend. Binoche est omniprésente mais pas forcément très attachante. Parmi les seconds rôles, on appréciera Emmanuelle Riva en mère atteinte d’Alzheimer. À noter que Julie Delpy, protagoniste du film suivant, apparaît très brièvement dans une scène au palais de justice.

« TROIS COULEURS : BLANC » est beaucoup plus convaincant. C’est l’histoire d’un amour fou et jusqu’au-boutiste, celui que ressent un coiffeur polonais (Zbigniew Zamachowski) pour une belle Française (Julie Delpy) qu’il n’arrive plus à satisfaire sexuellement. Elle divorce, le jette littéralement à la rue et l’humilie sans pitié. Le malheureux devenu SDF, retourne à Varsovie et, malgré son apparente naïveté, va fomenter un complot infernal pour, à la fois se venger et retrouver l’amour de son ex-épouse. Le film, à l’écriture très libre donc totalement imprévisible, est centré sur la performance de Zamachowski, avec sa bouille de gamin trop vite grandi, qui devient machiavélique quand il se sent rejeté. À ses côtés, Janusz Gajos est excellent en ami de rencontre suicidaire. Quant à Delpy, si elle n’apparaît pas beaucoup, elle a rarement été mieux photographiée. Un film original, émouvant parfois, sur la passion et l’obsession. On entrevoit Juliette Binoche dans le « contre-champ » de la scène du procès, créant un lien avec le film précédent.

JULIETTE BINOCHE, JULIE DELPY, IRÈNE JACOB ET JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

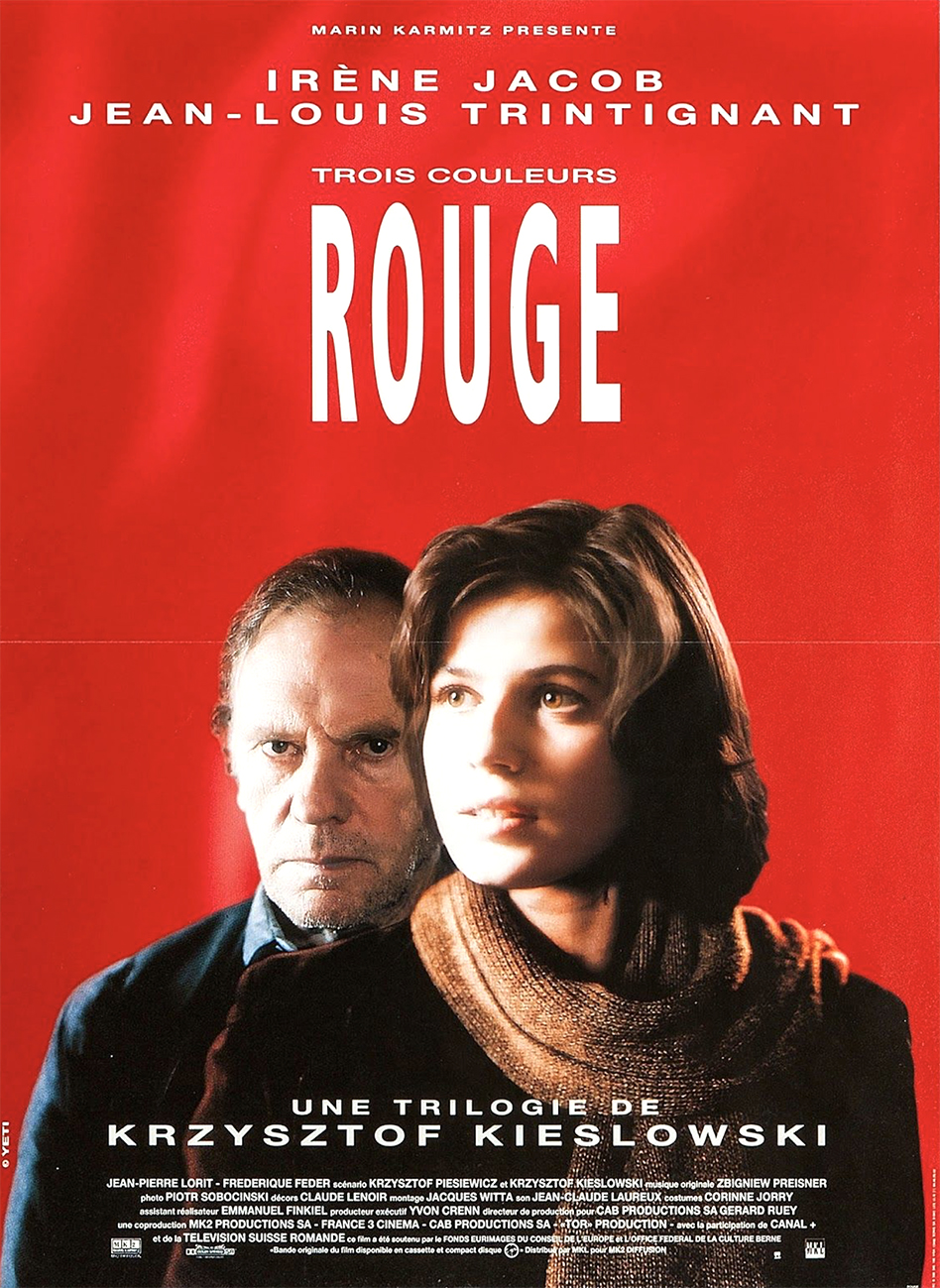

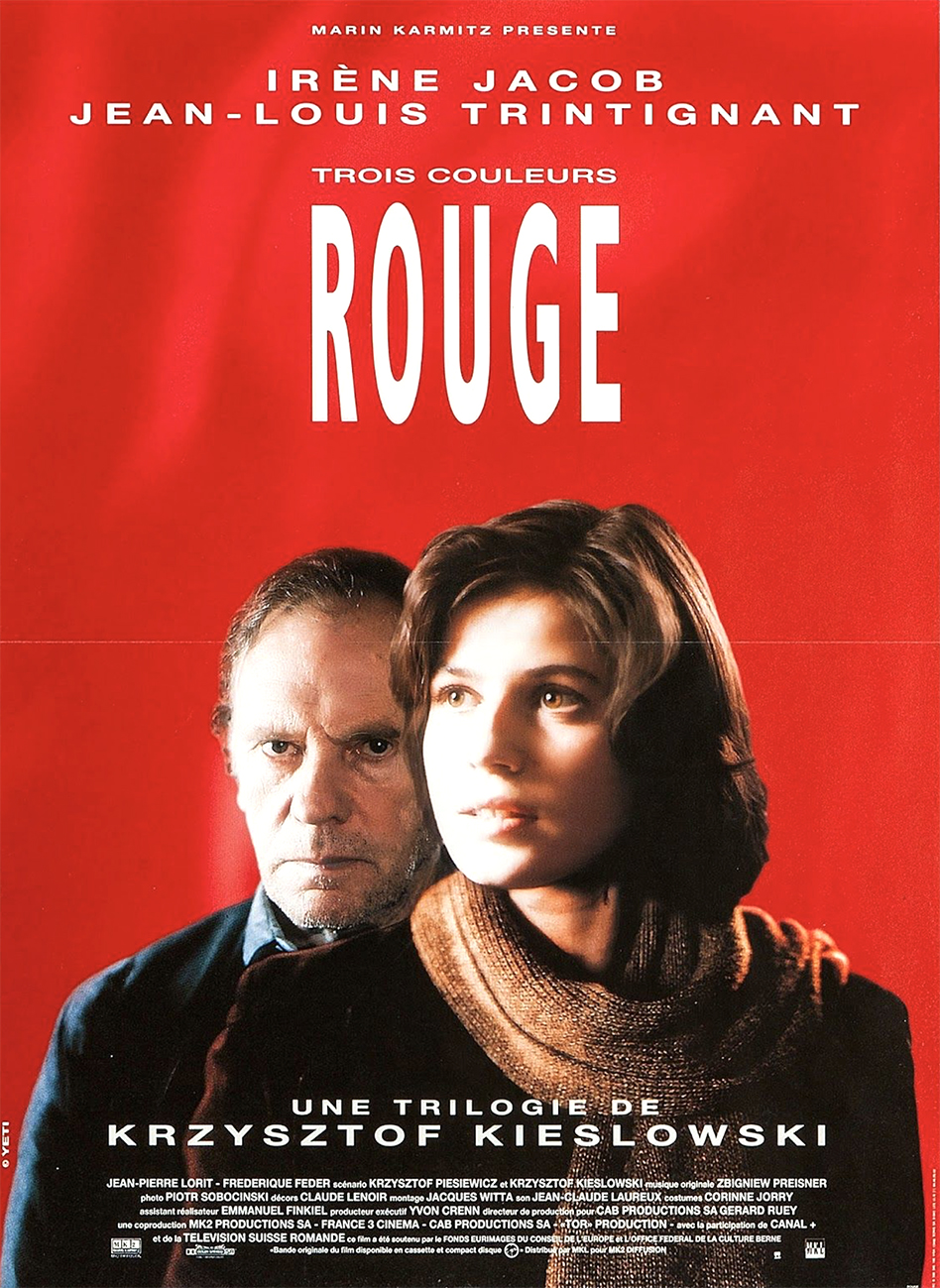

« TROIS COULEURS : ROUGE » clôt la trilogie d’heureuse manière, puisque c’est le moins sombre des trois films, le plus chargé d’espoir. Le scénario conte la rencontre fortuite à Genève entre une gentille top model (Irène Jacob) et un juge à la retraite misanthrope et aigri (Jean-Louis Trintignant), qui espionne ses voisins au téléphone. D’abord révulsée par ce vieil ours mal léché, elle va s’attacher à lui et, sans s’en rendre compte, lui redonner goût à la vie. Lui, sorte de deus ex machina, va influer sur le destin de la jeune femme. Simple et linéaire, le film doit tout aux face à face entre les deux comédiens. Elle radieuse et charmante, légèrement apathique, lui tout chiffonné, à la fois odieux et émouvant, un personnage à facettes comme seul Trintignant savait les composer. Leur étrange histoire d’amour/amitié, traversée de scènes mettant en scène un jeune avocat (Jean-Pierre Lorit) qui semble être le jumeau du vieux juge, maintient un suspense subtil et très bien géré jusqu’au dénouement sur un ferry naufragé, qui fait se retrouver au même endroit les protagonistes des trois films. C’est très ludique et ingénieux et le tryptique s’achève en beauté, laissant un souvenir extrêmement plaisant.

Au cours de sa longue carrière, Jean-Louis Trintignant a connu un vrai vedettariat en Italie. Du « FANFARON » à « LA TERRASSE » en passant par « LE CONFORMISTE » ou « LE GRAND SILENCE », il a tourné des films très variés et souvent passionnants. Mais il a également accepté des navets qui font un peu tache dans sa filmo plus qu’honorable.

Au cours de sa longue carrière, Jean-Louis Trintignant a connu un vrai vedettariat en Italie. Du « FANFARON » à « LA TERRASSE » en passant par « LE CONFORMISTE » ou « LE GRAND SILENCE », il a tourné des films très variés et souvent passionnants. Mais il a également accepté des navets qui font un peu tache dans sa filmo plus qu’honorable.

Adapté d’un roman de l’inégalable Patricia Highsmith, « EAUX PROFONDES » de Michel Deville est un suspense psychologique tourné sur l’île de Jersey et centré sur un couple aux mœurs bizarres qui va glisser de la perversité ludique au crime passionnel.

Adapté d’un roman de l’inégalable Patricia Highsmith, « EAUX PROFONDES » de Michel Deville est un suspense psychologique tourné sur l’île de Jersey et centré sur un couple aux mœurs bizarres qui va glisser de la perversité ludique au crime passionnel.

Entre 1993 et 1994, Krzysztof Kieslowski a tourné trois longs-métrages, des coproductions franco-polonaises, formant un tryptique dont les scénarios sont indépendants les uns des autres, à l’exception de quelques détails d’arrière-plan qui se recoupent fugitivement.

Entre 1993 et 1994, Krzysztof Kieslowski a tourné trois longs-métrages, des coproductions franco-polonaises, formant un tryptique dont les scénarios sont indépendants les uns des autres, à l’exception de quelques détails d’arrière-plan qui se recoupent fugitivement.