Tout a été dit et redit sur « SHINING » de Stanley Kubrick, il a été interprété, psychanalysé dans d’innombrables ouvrages, des documentaires. L’auteur du roman, Stephen King, en a écrit un remake pour la TV et même une sequel. Mais rien n’a entamé le mystère entourant ce film hors-catégories.

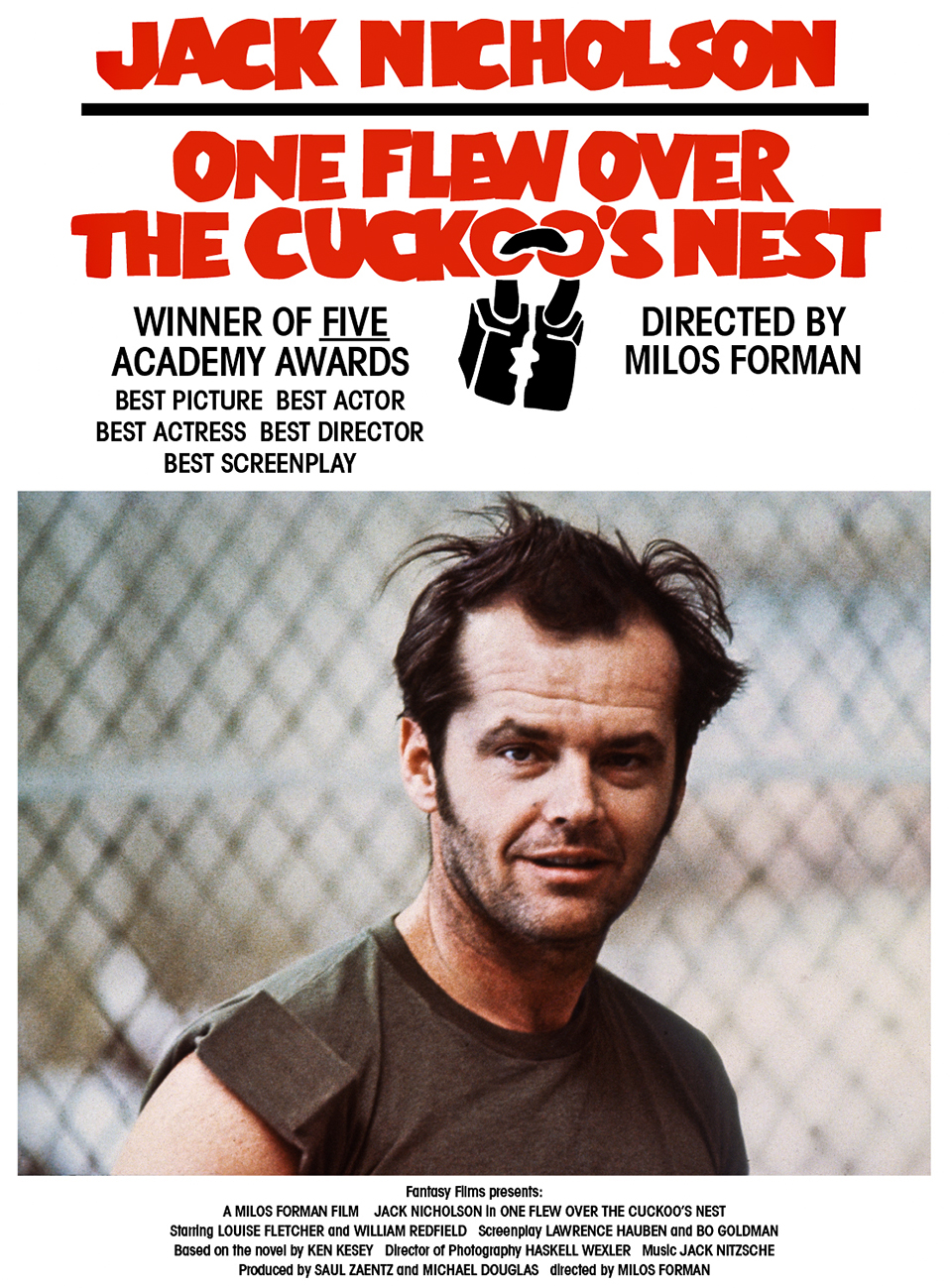

C’est un film de fantômes, bien sûr, mais c’est surtout le portrait d’un homme (Jack Nicholson) sombrant dans la démence homicide. Il avait des prédispositions, c’est évident dès sa première apparition, mais on assiste horrifié à la descente aux enfers de ce raté alcoolique, cet écrivain sans talent, en monstre infanticide hurlant à la mort comme un loup blessé. Le travail de Kubrick laisse pantois : les lents travellings dans l’hôtel démesuré isolé dans la neige, le faux rythme fait de contemplation brisée par des fulgurances d’horreur ou de violence, la photo magique de John Alcott, et l’ambiance des années 20 qui refait surface grâce à la BO, des moments hallucinants comme dans la salle de bal bondée, alors qu’il n’y a personne dans l’hôtel. Le film est une succession de morceaux de bravoure visuels, narratifs et s’achève sur une image fixe qui plonge dans une perplexité totale et une énigme jamais résolue. Nicholson est époustouflant de bout en bout. Il en fait des mégatonnes, mais avait-il vraiment le choix ? Possédé par le passé, le sien et celui de l’Overlook, il se débat, se métamorphose, mentalement et physiquement sans l’aide d’aucun maquillage. C’est son énergie malfaisante, qu’il maintient du début à la fin, qui crée ce personnage et habite la moindre scène. À ses côtés, le petit Danny Lloyd est remarquable (« Redrum… redrum ») et Shelley Duvall réussit l’exploit d’être, dans un même plan, pathétique et exaspérante. Mention à Joe Turkel, magnifique dans le rôle de Lloyd, le barman-fantôme. « SHINING » n’aura jamais révélé tous ses maléfices et c’est une œuvre pratiquement sans défaut (hormis le cheminement absurde du cuistot revenant à l’hôtel, qui ne sert strictement à rien et se finit en queue de poisson, par un coup de hache), qu’on peut revoir indéfiniment.

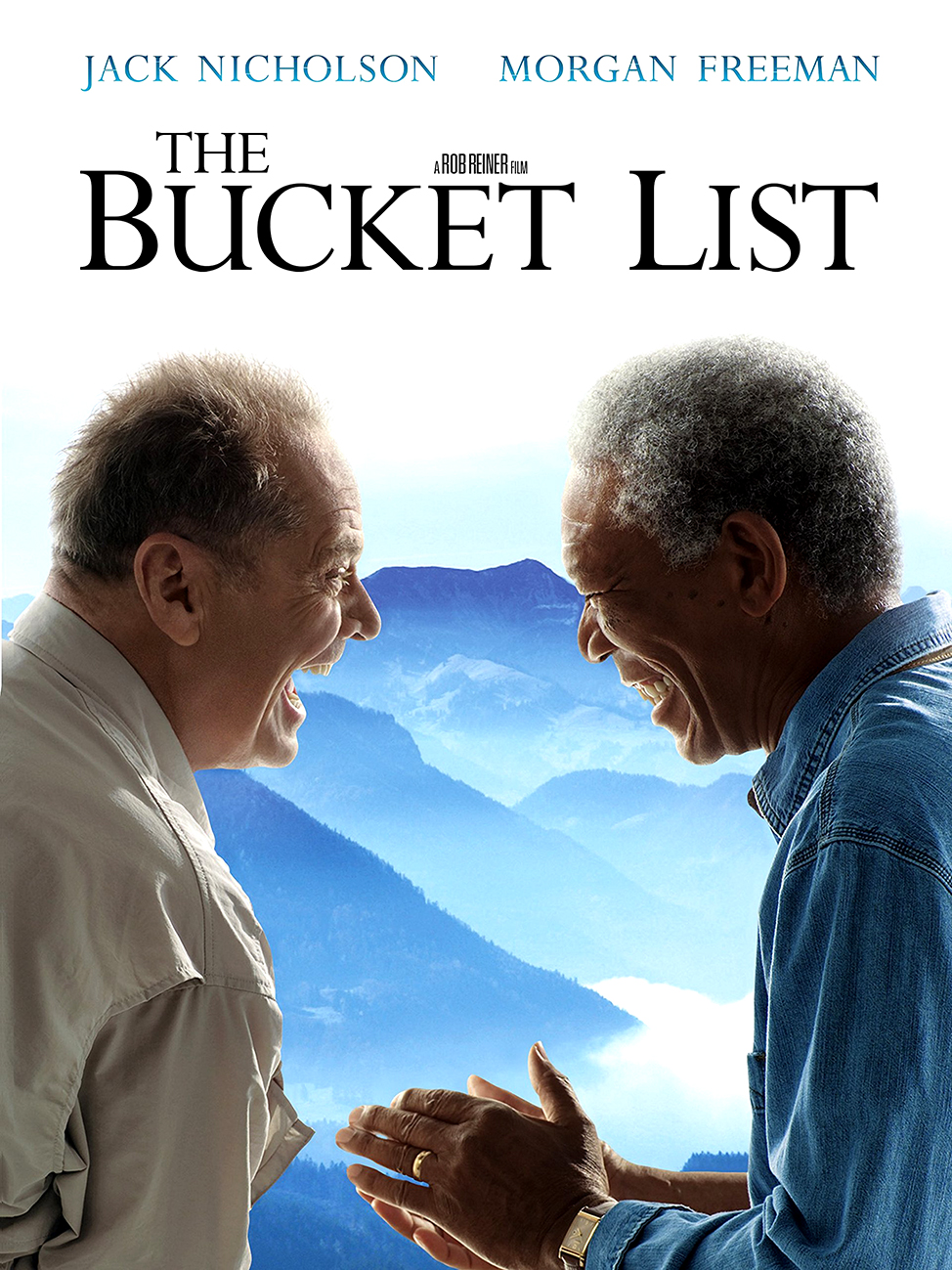

Écrit par Aaron Sorkin d’après sa propre pièce, « DES HOMMES D’HONNEUR » de l’éclectique Rob Reiner est une parfaite machine hollywoodienne, 100% efficace, menée à un train d’enfer et ne relâchant jamais la tension pendant deux bonnes heures.

Écrit par Aaron Sorkin d’après sa propre pièce, « DES HOMMES D’HONNEUR » de l’éclectique Rob Reiner est une parfaite machine hollywoodienne, 100% efficace, menée à un train d’enfer et ne relâchant jamais la tension pendant deux bonnes heures.