La dernière fois que le réalisateur John Madden, le producteur Harvey Weinstein et l’actrice Gwyneth Paltrow figuraient au même générique, c’était à l’occasion de « SHAKESPEARE IN LOVE » de sinistre mémoire. Aussi, les retrouver tous réunis pour « PROOF » n’a-t-il rien de rassurant.

De fait, cette étrange et nébuleuse histoire met un temps fou à se mettre en place et se focalise presque entièrement sur Paltrow, comédienne transparente s’il en fut. Fille d’un génial mathématicien devenu fou (Anthony Hopkins), celle-ci avoue à la mort du grand homme, qu’elle est le véritable auteur de ses récents travaux qui vont révolutionner les mathématiques modernes. Mais est-ce vrai ? Cherche-t-elle à s’approprier l’œuvre de son père ? Un jeune prof (Jake Gyllenhaal) tente de découvrir la vérité, avant que la sœur de Gwyneth (Hope Davis) n’envoie celle-ci à l’asile. C’est raconté dans le désordre, ce qui est plus démobilisant qu’autre chose, Hopkins n’apparaît qu’en flash-back ou… en fantôme et a vraiment l’air d’être en visite, tant il joue cela par-dessus la jambe. Paltrow – ce n’est pas une surprise – est très insuffisante et se repose sur deux ou trois tics de jeu et mimiques. À 25 ans, Gyllenhaal est encore ce qu’il y a de meilleur dans le film. L’excellente Davis fait ce qu’elle peut d’un rôle ingrat et sans nuances. On ne sait pas trop ce que voulait raconter « PROOF » : le parcours difficile d’une « fille de » ? La scénariste elle-même est la fille d’Arthur Miller, c’est donc une piste. La peur de la folie héréditaire ? Mais le fait est que le film est lent, prétentieux et que l’attention n’est retenue que par le twist en son milieu, c’est-à-dire le moment où l’héroïne révèle qu’elle est l’auteur des carnets attribués à son père. C’est vraiment tout… Et ce n’est pas beaucoup.

Inspiré au plus près du roman de Bram Stoker, « DRACULA » de Francis Coppola possédait tous les atouts pour devenir un classique de l’horreur moderne et une pierre blanche de la mythologie du vampirisme. Mais Coppola étant Coppola, il en fait trop, beaucoup trop, stylise jusqu’à l’abstraction, ellipse des pans entiers de scénario pour mieux fignoler sa réalisation en roue-libre, s’inspirant de Kurosawa, Cocteau et même « L’EXORCISTE ».

Inspiré au plus près du roman de Bram Stoker, « DRACULA » de Francis Coppola possédait tous les atouts pour devenir un classique de l’horreur moderne et une pierre blanche de la mythologie du vampirisme. Mais Coppola étant Coppola, il en fait trop, beaucoup trop, stylise jusqu’à l’abstraction, ellipse des pans entiers de scénario pour mieux fignoler sa réalisation en roue-libre, s’inspirant de Kurosawa, Cocteau et même « L’EXORCISTE ».

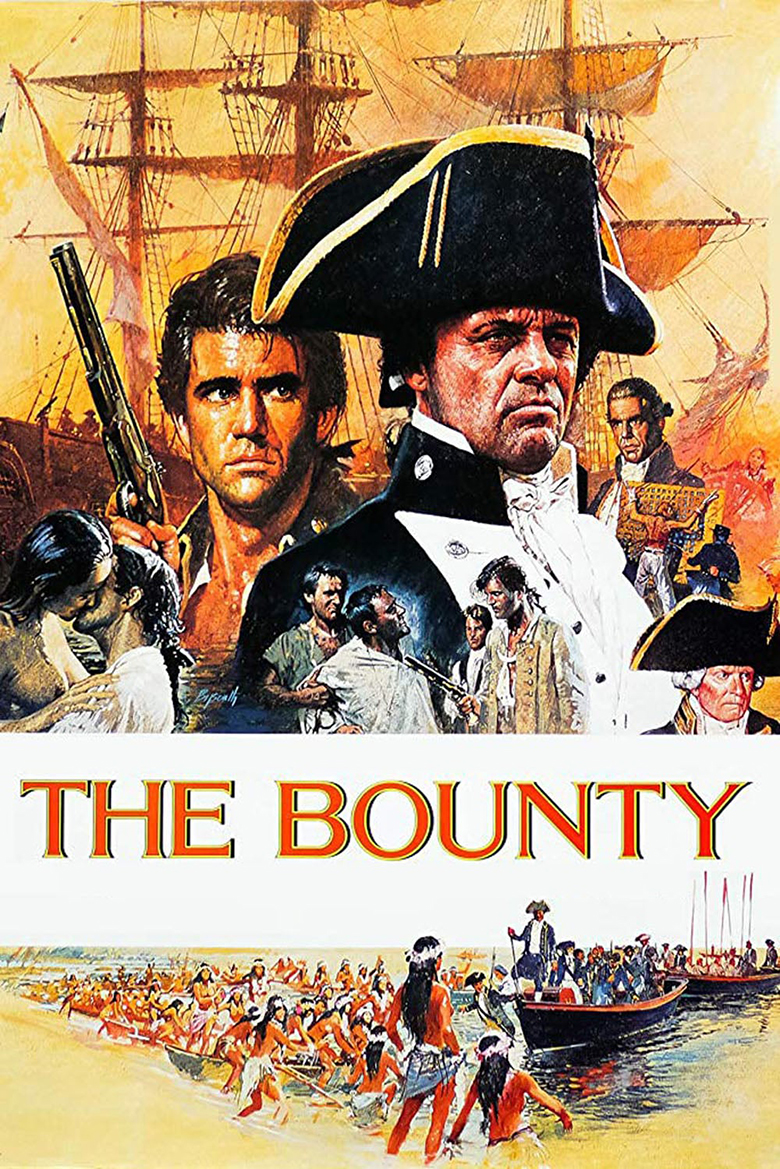

Rien que le générique de « LE BOUNTY » oblige pratiquement à revoir une histoire qu’on connaît déjà par cœur grâce aux deux précédentes versions : réalisé par l’australien Roger Donaldson, écrit par Robert Bolt (« LAWRENCE D’ARABIE »), musiqué par Vangelis et offrant dans sa distribution rien moins que Mel Gibson, Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson et Laurence Olivier !

Rien que le générique de « LE BOUNTY » oblige pratiquement à revoir une histoire qu’on connaît déjà par cœur grâce aux deux précédentes versions : réalisé par l’australien Roger Donaldson, écrit par Robert Bolt (« LAWRENCE D’ARABIE »), musiqué par Vangelis et offrant dans sa distribution rien moins que Mel Gibson, Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson et Laurence Olivier !

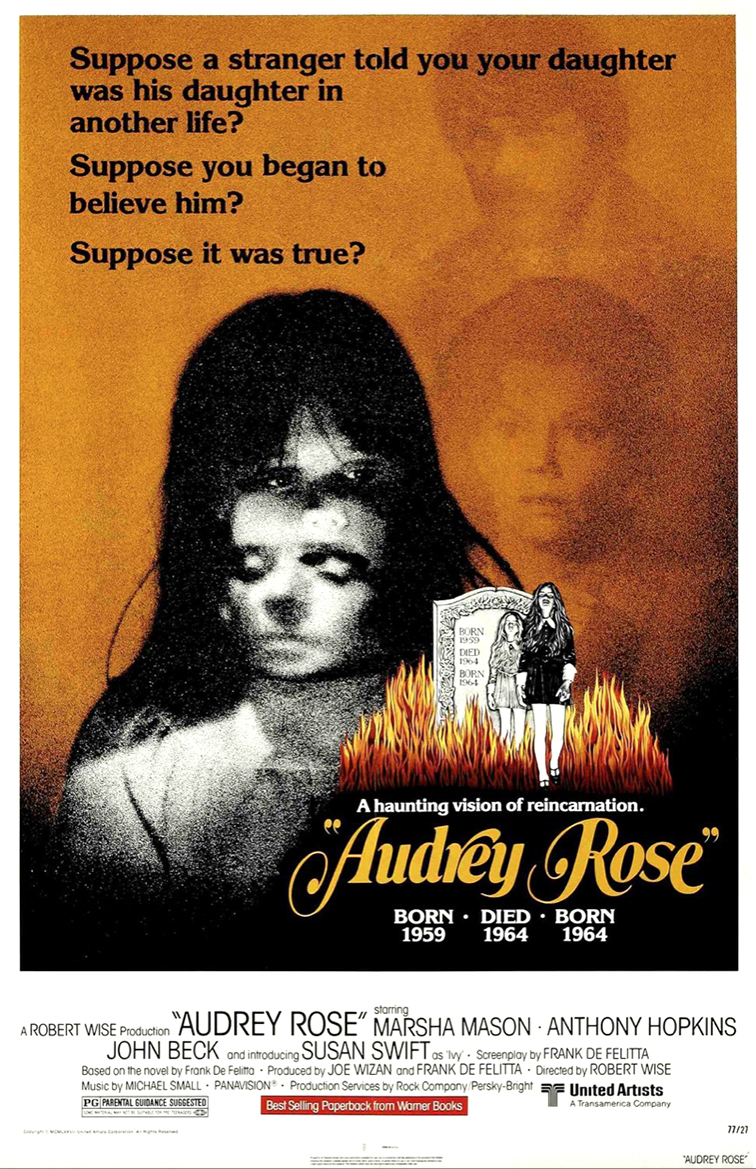

Si les années 60 furent les plus brillantes de la carrière de Robert Wise avec des œuvres comme « WEST SIDE STORY », « LA MAISON DU DIABLE » ou « LA CANONNIÈRE DU YANG-TSÉ », la décennie suivante marqua un net ralentissement. « AUDREY ROSE » est un des films les moins défendables du grand réalisateur. Le roman de Frank De Felitta, dont il s’inspire, est sorti quelques mois après le succès de « L’EXORCISTE » de William Friedkin, et cherche manifestement à surfer sur la même vague.

Si les années 60 furent les plus brillantes de la carrière de Robert Wise avec des œuvres comme « WEST SIDE STORY », « LA MAISON DU DIABLE » ou « LA CANONNIÈRE DU YANG-TSÉ », la décennie suivante marqua un net ralentissement. « AUDREY ROSE » est un des films les moins défendables du grand réalisateur. Le roman de Frank De Felitta, dont il s’inspire, est sorti quelques mois après le succès de « L’EXORCISTE » de William Friedkin, et cherche manifestement à surfer sur la même vague.

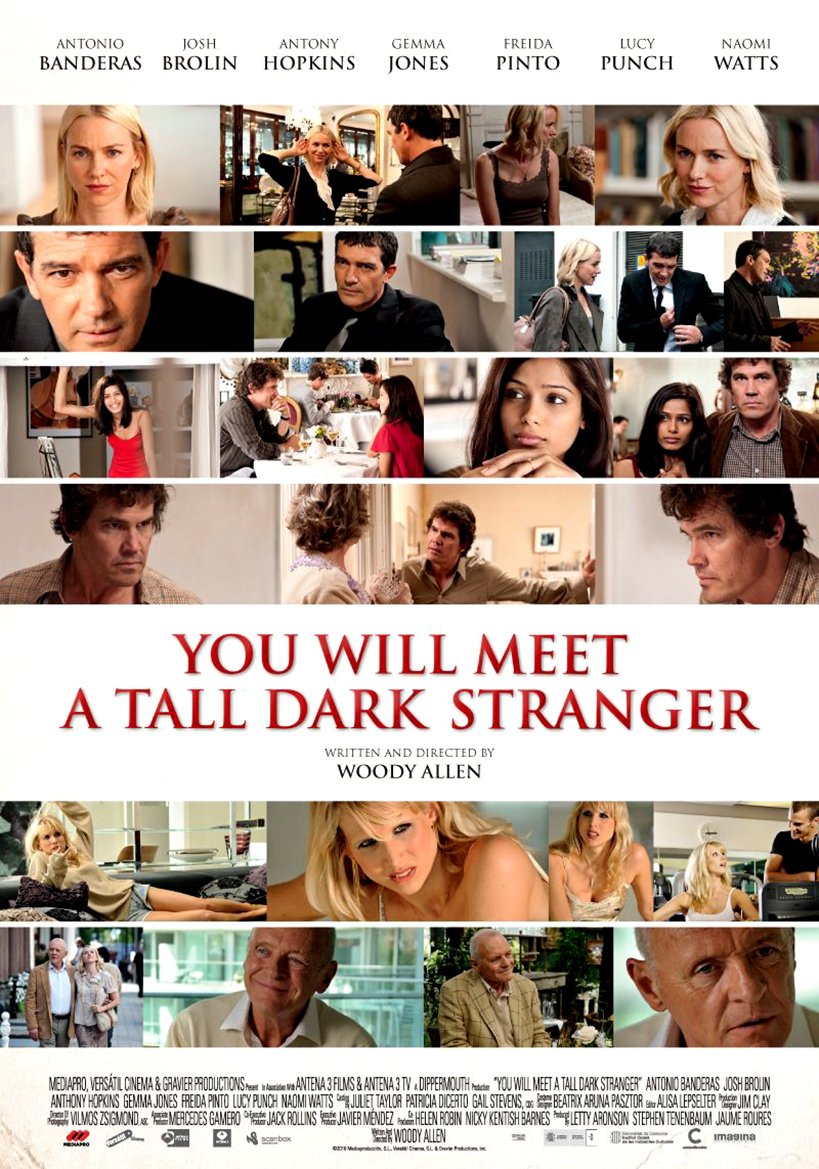

« VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU » fait partie de la période la plus décourageante de la carrière de Woody Allen, surtout pour l’admirateur de la première heure. Il l’a dit et répété lui-même bien souvent, Allen ne « fonctionne » vraiment qu’à New York, voire à Manhattan. Exilé à Londres pour cet opus, il ressort quelques vieilles thématiques (« INTÉRIEURS ») et suit les petites histoires parallèles des membres d’une famille disloquée.

« VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU » fait partie de la période la plus décourageante de la carrière de Woody Allen, surtout pour l’admirateur de la première heure. Il l’a dit et répété lui-même bien souvent, Allen ne « fonctionne » vraiment qu’à New York, voire à Manhattan. Exilé à Londres pour cet opus, il ressort quelques vieilles thématiques (« INTÉRIEURS ») et suit les petites histoires parallèles des membres d’une famille disloquée.