« LES ACCUSÉS » de Jonathan Kaplan a tout du téléfilm à thèse ouvrant des débats sur le viol et la justice. Sa principale qualité – outre son casting – est de n’être jamais manichéen et de laisser planer le doute sur la personnalité de la victime violée en public dans un bar par trois hommes.

Jodie Foster, jolie serveuse, est donc agressée un soir, sous les acclamations des témoins présents. Après avoir fait condamner les coupables à des peines légères, la procureure (Kelly McGillis) va maintenant s’employer à poursuivre les dits-témoins qui ont encouragé le crime. Le film est honnêtement filmé, la BO le vieillit considérablement, mais il parvient à nous faire poser des questions qui mettent mal à l’aise : l’a-t-elle cherché ? Est-elle allée trop loin avec ces « beaufs » avinés ? Quels sont ses antécédents ? En fait, Kaplan oblige le public à se confronter aux mêmes dilemmes que les jurés. Mais tout cela se dissipe d’un seul coup, avec le témoignage d’un jeune étudiant (Bernie Coulson) pendant le procès et un flash-back particulièrement pénible et violent du viol lui-même, qui montre ces hommes pour ce qu’ils sont. Une manipulation du spectateur, certes, mais à la fois finaude et salutaire. Quelle que soit son caractère et ses fautes, une victime c’est une victime. Foster est étonnante de crédibilité en « pauvre fille » inculte, nullement exemplaire, mais combative, se retrouvant seule contre tous, ou presque. McGillis, dans un rôle moins bien développé, est éclipsée par sa partenaire au sommet de son art. À leurs côtés, on retiendra principalement Carmen Argenziano en procureur irascible et Leo Rossi absolument haïssable en pousse-au-crime excité. « LES ACCUSÉS » n’est pas un grand film, mais il dit ce qu’il a à dire d’efficace manière.

« À VIF » de Neil Jordan se présente comme un remake de « UN JUSTICIER DANS LA VILLE » mâtiné de « TAXI DRIVER », mais dès le début, on comprend qu’il s’agit d’une relecture du vieux thème du vigilante et non pas d’un bête « exploitation movie » de plus. La présence de l’exigeante Jodie Foster – revenante du film de Scorsese – en tête d’affiche confirme qu’il ne peut s’agir d’un simple Bronson féminisé et remis au goût du jour.

« À VIF » de Neil Jordan se présente comme un remake de « UN JUSTICIER DANS LA VILLE » mâtiné de « TAXI DRIVER », mais dès le début, on comprend qu’il s’agit d’une relecture du vieux thème du vigilante et non pas d’un bête « exploitation movie » de plus. La présence de l’exigeante Jodie Foster – revenante du film de Scorsese – en tête d’affiche confirme qu’il ne peut s’agir d’un simple Bronson féminisé et remis au goût du jour.

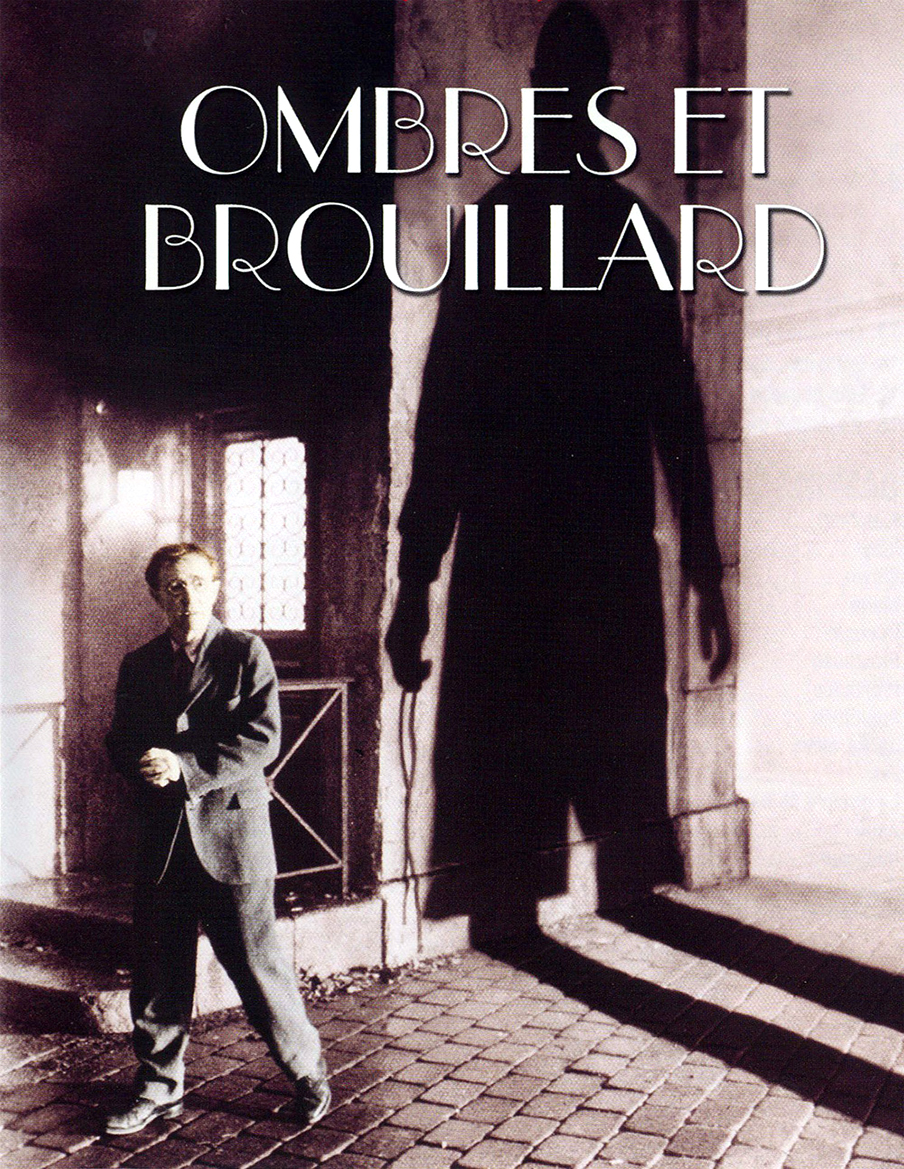

Après avoir rendu de vibrants hommages à Fellini et Bergman, Woody Allen s’attaque avec « OMBRES ET BROUILLARD » au cinéma expressionniste allemand. L’Amérique intemporelle ciselée par le noir & blanc de Carlo Di Palma ressemble diablement à l’Europe du début du 20ᵉ siècle de Fritz Lang, Murnau, avec une petite pincée de Tod Browning. Le scénario – réduit à sa plus simple expression – relate une traque à l’étrangleur une nuit de brouillard, par une bande de « vigilantes » prête à lyncher n’importe qui. Les mânes de Jack l’Éventreur et de M. le maudit planent au-dessus de chaque séquence, mais la tonalité est drolatique, puisque le quidam soupçonné à tort n’est autre que Woody lui-même, s’autoparodiant avec beaucoup d’entrain dans le rôle de ‘Kleinman’ (petit homme) un médiocre fonctionnaire trouillard balloté par les événements et tombant de Charybde en Scylla. Le film est beau à contempler, mais le scénario ne va nulle part, ne connaît pratiquement aucune progression dramatique et finit par s’immobiliser bien avant la fin. Heureusement, le cast incroyablement riche permet de s’accrocher jusqu’au bout : Kathy Bates, Jodie Foster et Lily Tomlin sont excellentes en prostituées joyeuses, John Malkovich et Mia Farrow forment un couple d’artistes de cirque en crise, Donald Pleasence apparaît en légiste inquiétant. On aperçoit également Madonna, de tout jeunes John C. Reilly et William H. Macy, John Cusack, Wallace Shawn, Kate Nelligan (qui n’apparaît qu’en plan large derrière une fenêtre), Robert Joy ou l’indispensable Julie Kavner. Un vrai défilé qui aide grandement à passer le temps. « OMBRES ET BROUILLARD » est un pur exercice de style sans colonne vertébrale, qui renvoie à une imagerie d’un autre âge que Woody Allen restitue avec respect et nostalgie. Dommage que, sorti de quelques allusions à l’antisémitisme et aux pogroms, le scénario ait si peu de substance.

Après avoir rendu de vibrants hommages à Fellini et Bergman, Woody Allen s’attaque avec « OMBRES ET BROUILLARD » au cinéma expressionniste allemand. L’Amérique intemporelle ciselée par le noir & blanc de Carlo Di Palma ressemble diablement à l’Europe du début du 20ᵉ siècle de Fritz Lang, Murnau, avec une petite pincée de Tod Browning. Le scénario – réduit à sa plus simple expression – relate une traque à l’étrangleur une nuit de brouillard, par une bande de « vigilantes » prête à lyncher n’importe qui. Les mânes de Jack l’Éventreur et de M. le maudit planent au-dessus de chaque séquence, mais la tonalité est drolatique, puisque le quidam soupçonné à tort n’est autre que Woody lui-même, s’autoparodiant avec beaucoup d’entrain dans le rôle de ‘Kleinman’ (petit homme) un médiocre fonctionnaire trouillard balloté par les événements et tombant de Charybde en Scylla. Le film est beau à contempler, mais le scénario ne va nulle part, ne connaît pratiquement aucune progression dramatique et finit par s’immobiliser bien avant la fin. Heureusement, le cast incroyablement riche permet de s’accrocher jusqu’au bout : Kathy Bates, Jodie Foster et Lily Tomlin sont excellentes en prostituées joyeuses, John Malkovich et Mia Farrow forment un couple d’artistes de cirque en crise, Donald Pleasence apparaît en légiste inquiétant. On aperçoit également Madonna, de tout jeunes John C. Reilly et William H. Macy, John Cusack, Wallace Shawn, Kate Nelligan (qui n’apparaît qu’en plan large derrière une fenêtre), Robert Joy ou l’indispensable Julie Kavner. Un vrai défilé qui aide grandement à passer le temps. « OMBRES ET BROUILLARD » est un pur exercice de style sans colonne vertébrale, qui renvoie à une imagerie d’un autre âge que Woody Allen restitue avec respect et nostalgie. Dommage que, sorti de quelques allusions à l’antisémitisme et aux pogroms, le scénario ait si peu de substance.