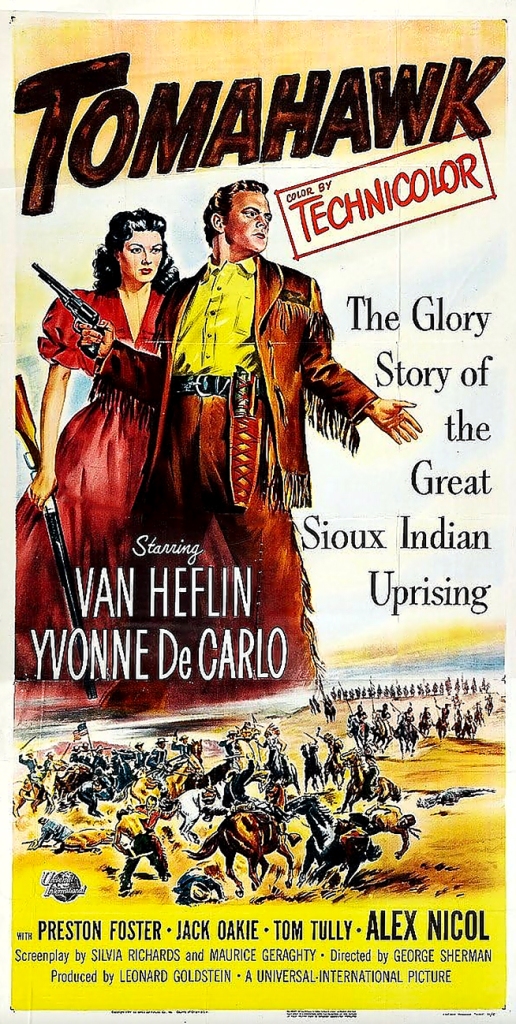

« TOMAHAWK » de George Sherman, western relativement peu connu, est pourtant un des premiers films résolument pro-Indiens, qui dépeint les Sioux comme un peuple noble spolié par le fourbe « visage pâle » avec ses traités constamment foulés au pied.

Inspiré de faits réels, le scénario prend pour héros le scout Jim Bridger (1804-1881), tiraillé entre les deux civilisations, comme le sera le protagoniste du « JUGEMENT DES FLÈCHES », six ans plus tard. Bridger recherche inlassablement l’assassin de sa femme Cheyenne, tuée par le lieutenant Alex Nicol qu’il retrouve dans un fort assiégé. Rien que de très classique, mais on est toujours épaté par ce que ces « petits » films étaient capables de raconter en moins de 90 minutes, surtout comparés aux longs-métrages dilatés d’aujourd’hui. L’image est magnifique, les paysages – souvent surplombés de nuages grandioses – le sont également et le rythme est parfaitement entretenu. Bien sûr, Van Heflin est un Bridger sans charisme, comme à son habitude et il se laisse voler la vedette par Nicol avec son look « aryen » qui campe un méchant incroyablement haïssable, un tueur d’Indiens sanguinaire et sûr de son bon droit. Yvonne De Carlo en chanteuse itinérante et Susan Cabot en squaw composent des personnages féminins taillés dans le cliché. Parmi les seconds rôles, on entrevoit très fugitivement un jeune Rock Hudson en caporal, sans le moindre gros-plan pour le différencier dans la masse de figurants. « TOMAHAWK » (c’est le surnom que les Natives ont donné à Bridger) est un western à la fois modeste et ambitieux, dont le parti-pris d’honnêteté historique est plus qu’estimable. En 1951, on était encore bien loin de « LITTLE BIG MAN » ou « DANSE AVEC LES LOUPS » ! Rien que pour cela, il mérite d’être vu et apprécié, tout en admirant la beauté de ses extérieurs et la vigueur de ses séquences d’action encore très impressionnantes.