Écrit et réalisé par Rowan Joffe, « BRIGHTON ROCK » est le second film adapté d’un roman de Graham Greene. Le premier étant sorti en 1947 sous le titre français : « LE GANG DES TUEURS ». Cette nouvelle version, située en 1964, est une éblouissante réussite, une sorte de « instant classic » (comme ils disent là-bas) d’une noirceur difficile à surpasser.

Sam Riley joue Pinkie, un jeune sociopathe membre d’un gang de racketteurs. Une serveuse (Andrea Riseborough) est témoin d’un meurtre qu’il a commis et Pinkie va la séduire afin qu’elle ne le dénonce pas. Mais une amie de la victime (Helen Mirren) ne lâche pas le voyou. Une intrigue simple, mais des personnages d’une grande richesse, complexes, pathétiques, dangereux et des décors hivernaux, cafardeux au possible. « BRIGHTON ROCK » est un authentique film noir et même très, très noir. Les séquences inoubliables ne sont pas celles contenant de la violence ou de l’action, mais des passages d’une cruauté mentale inouïe : on pense à cette scène où Pinkie enregistre un disque-souvenir pour sa nouvelle épouse, lui disant la haine et le dégoût qu’elle lui inspire, alors que de l’autre côté de la vitre, elle pense qu’il lui déclare son amour. Ou encore ce face à face au pied du phare d’une noirceur insensée. On a souvent le souffle coupé par le jusqu’au-boutisme de Pinkie, un des personnages les plus vils, infâmes et inhumains qui se puissent imaginer. Il est parfaitement incarné par Riley avec son visage de gamin de rues. Riseborough est magnifique en victime-née, à la fois naïve et lucide, mais prête à sacrifier sa vie par amour. Mirren trouve un beau rôle de protectrice et on reconnaît des acteurs haut-de-gamme comme John Hurt, Sean Harris (excellent dans un rôle trop court), Maurice Roëves ou Andy Serkis dans des apparitions fugaces mais bien écrites. « BRIGHTON ROCK » est un véritable bijou et l’épilogue dans le refuge pour mères-filles est tout simplement bouleversant. À voir absolument.

« ALIEN – LE HUITIÈME PASSAGER » de Ridley Scott a 40 ans et fait partie de ces films-phares qu’on hésite à revoir de peur d’être déçu. Heureusement, on ne l’est pas, même si l’âge se fait sentir et que le rythme général semble parfois languissant.

« ALIEN – LE HUITIÈME PASSAGER » de Ridley Scott a 40 ans et fait partie de ces films-phares qu’on hésite à revoir de peur d’être déçu. Heureusement, on ne l’est pas, même si l’âge se fait sentir et que le rythme général semble parfois languissant.

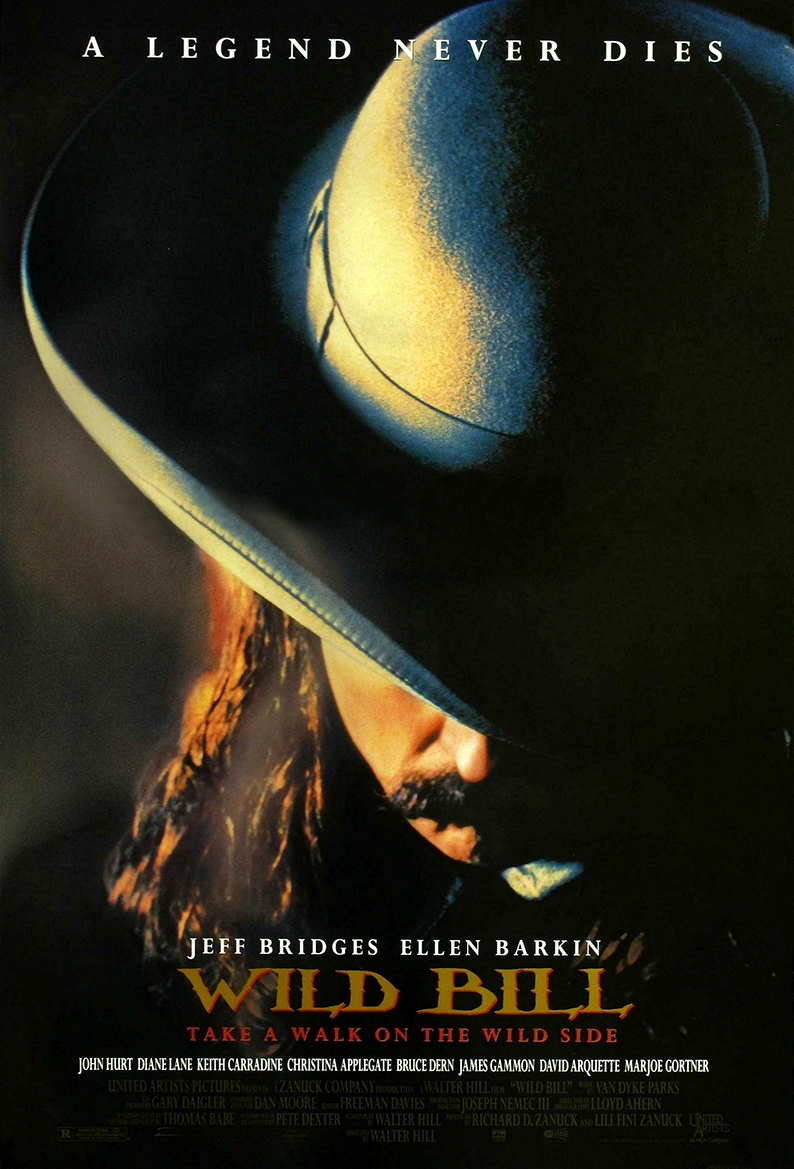

Inspiré d’un livre et d’une pièce de théâtre, « WILD BILL » est la tentative de biopic d’une légende de l’Ouest : « Wild » Bill Hickcok. Dès le début, Walter Hill adopte des partis-pris déconcertants : cadrages bizarroïdes, alternance de couleur et de noir & blanc, photo ultra-stylisée au rendu quasi-onirique, succession de flash-backs reliés par une voix « off ».

Inspiré d’un livre et d’une pièce de théâtre, « WILD BILL » est la tentative de biopic d’une légende de l’Ouest : « Wild » Bill Hickcok. Dès le début, Walter Hill adopte des partis-pris déconcertants : cadrages bizarroïdes, alternance de couleur et de noir & blanc, photo ultra-stylisée au rendu quasi-onirique, succession de flash-backs reliés par une voix « off ».