Dix ans après la série « LILYHAMMER », le prolifique Taylor Sheridan en reprend le concept (un mafioso exilé en province où il prend les rênes de la ville) et l’adapte à la personnalité d’un Sylvester Stallone de 76 ans.

En 9×36 minutes « TULSA KING » relate le retour de Dwight Manfredi, qui vient de purger 25 ans de prison pour protéger son boss. À sa sortie, devenu encombrant, le vieux gangster est envoyé à Tulsa dans un coin paumé, où il va reformer un gang hétéroclite de marginaux et de losers et se remplumer financièrement. On est séduit dès le début par le ton de semi-comédie qui n’exclue pas une réelle violence, par le charisme fatigué de Stallone, tiré à quatre épingles, qui joue à merveille ce « dinosaure » perdu dans le 21ème siècle dont il ignore les codes. Puis, peu à peu, le ton s’assombrit : sous les côtés pittoresques de Dwight, on apprend ses drames familiaux, son passé criminel. Stallone s’investit beaucoup, il endosse des moments de vraie émotion, pleure en gros-plan, assume totalement son âge (sa maîtresse s’enfuit en apprenant qu’il a 75 ans) et se montre encore impressionnant quand il tabasse à mort le malfrat qui a violé sa fille ou qu’il abat un rival en lui tirant à bout-portant en pleine face. Sly a toujours été un cas à part dans le star système hollywoodien et le confirme sur le tard, avec ce comeback brillant et ironique, à mille lieux du ratage de la série de son éternel rival Schwarzenegger : « FUBAR ». Bien entouré de sidekicks folkloriques qu’il laisse exister largement, il domine la série et justifie son existence. Autour de lui, on reconnaît deux ex-stars des années 90, Annabella Sciorra jouant sa sœur et Dana Delany. Ludique, drôle, sombre, parfois inattendue, « TULSA KING » s’achève par un twist qui « cueille » à froid et crée une attente pour une seconde saison.

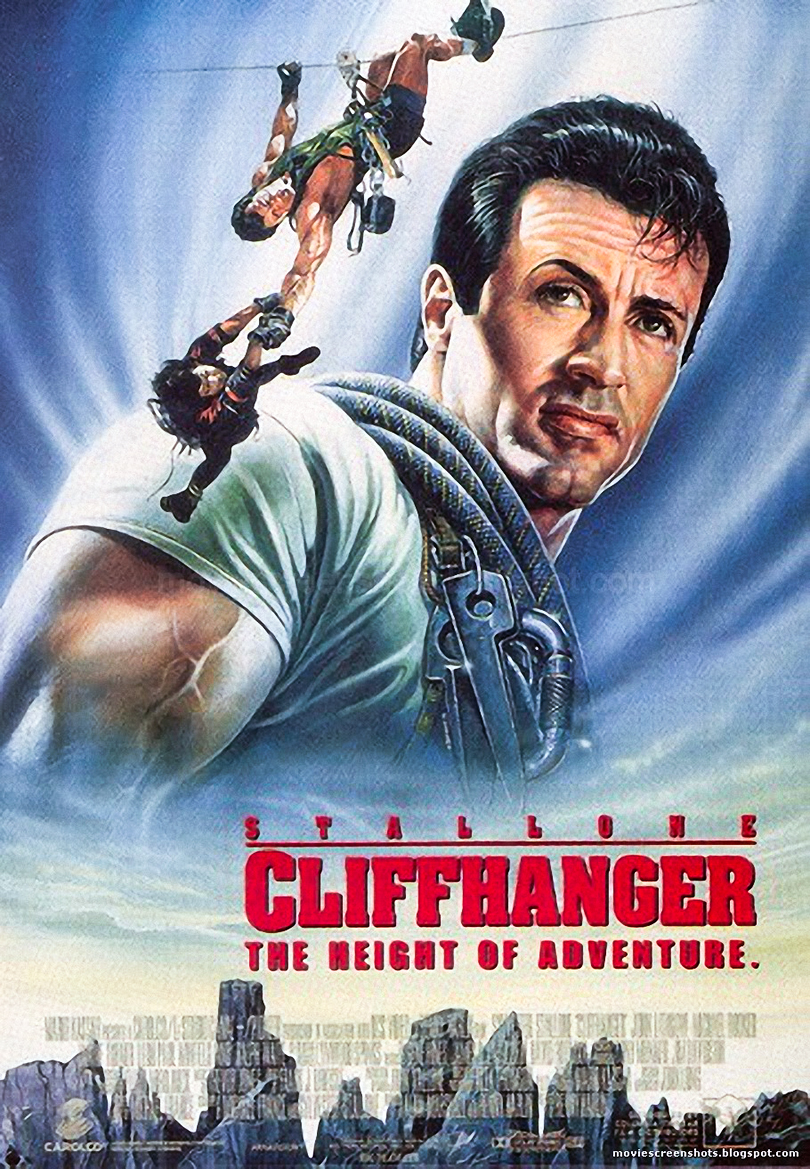

« CLIFFHANGER – TRAQUE AU SOMMET » de Renny Harlin est un suspense très physique, situé en montagne et faisant s’affronter une bande de gangsters et de ripoux et deux guides de montagne particulièrement coriaces, avec pour enjeux, trois valises contenant 100 millions de dollars et perdues dans la neige.

« CLIFFHANGER – TRAQUE AU SOMMET » de Renny Harlin est un suspense très physique, situé en montagne et faisant s’affronter une bande de gangsters et de ripoux et deux guides de montagne particulièrement coriaces, avec pour enjeux, trois valises contenant 100 millions de dollars et perdues dans la neige.