Adapté du roman de Pierre Louÿs, « LA FEMME ET LE PANTIN » se situe dans la prestigieuse carrière de Julien Duvivier entre les excellents « POT BOUILLE » et « MARIE-OCTOBRE ». Dire que ce film n’est pas digne du réalisateur est une douce litote !

Manifestement produit pour exploiter le succès de Brigitte Bardot dans « ET DIEU CRÉA LA FEMME », sorti deux ans plus tôt, le film tourné à Séville, est une succession de cartes postales touristiques, suivant une jeune Française déambulant pieds nus dans les rues, une danseuse fantasque et allumeuse (mais vierge !) dont s’éprend un riche éleveur de toros (Antonio Vilar). Se dérobant sans cesse aux avances de l’homme mûr, BB va le mener jusqu’à la déchéance. Le sujet a déjà servi à plusieurs adaptations, mais celle-ci est probablement la pire. Le scénario part en tous sens, perdant un temps fou avec des seconds rôles ineptes (Michel Roux en bon copain fou d’amour, Dario Moreno en patron de boîte particulièrement glauque, Jess Hahn en… dessinateur collant) et on nous assène une révélation inopinée sur le passé de collabo du père de Bardot (Jacques Mauclair) qui ne mène absolument nulle part. Alors on passe le temps – très long, le temps ! – à découvrir la ville, à contempler des fiestas, des numéros de danse interminables et à tenter de comprendre ces personnages têtes-à-claques et dépourvus de substance. Bardot, belle et sauvage, tente d’arborer une expression dure et perverse qui ne lui va pas du tout. Vilar est totalement nul en bellâtre vieillissant et on reconnaît la Russe Lila Kedrova dans un rôle pénible d’ex-danseuse espagnole devenue une pochtronne braillarde. On ne sait que dire sur un ratage comme « LA FEMME ET LE PANTIN ». Normalement, c’est le genre de film qu’on zappe après vingt minutes sans remords, mais la signature de Duvivier incite à pousser plus loin : on doit bien déceler sa « griffe » quelque part ! Eh bien, non. La fin de parcours du cinéaste ne fut pas aussi grandiose que ses débuts, c’est sûr, mais là il s’est vraiment vautré dans les grandes largeurs. À fuir !

Julien Duvivier a débuté sa carrière de réalisateur au temps du Muet, a réalisé quelques-uns des plus beaux fleurons du cinéma français d’avant-guerre et encore plusieurs chefs-d’œuvre lors des décennies suivantes. Aussi serait-on tenté de considérer « LE DIABLE ET LES DIX COMMANDEMENTS » comme un faux-pas fâcheux et de l’oublier définitivement. Nobody’s perfect.

Julien Duvivier a débuté sa carrière de réalisateur au temps du Muet, a réalisé quelques-uns des plus beaux fleurons du cinéma français d’avant-guerre et encore plusieurs chefs-d’œuvre lors des décennies suivantes. Aussi serait-on tenté de considérer « LE DIABLE ET LES DIX COMMANDEMENTS » comme un faux-pas fâcheux et de l’oublier définitivement. Nobody’s perfect.

Inspiré d’un roman d’Irène Némirovsky, « DAVID GOLDER » est le 23ᵉ film de Julien Duvivier et son premier de l’ère du parlant.

Inspiré d’un roman d’Irène Némirovsky, « DAVID GOLDER » est le 23ᵉ film de Julien Duvivier et son premier de l’ère du parlant.

Produit un an après le premier film par la même équipe, « LE RETOUR DE DON CAMILLO » en est une parfaite continuation et Julien Duvivier retrouve l’irascible curé Fernandel là où il l’avait laissé : dans le train de l’exil. Son arrivée dans le village de montagne « derrière les nuages » a presque des allures d’allégorie fantastique.

Produit un an après le premier film par la même équipe, « LE RETOUR DE DON CAMILLO » en est une parfaite continuation et Julien Duvivier retrouve l’irascible curé Fernandel là où il l’avait laissé : dans le train de l’exil. Son arrivée dans le village de montagne « derrière les nuages » a presque des allures d’allégorie fantastique.

Inspiré du roman de Giovannino Guareschi publié en 1948, « LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO » fut un des plus gros succès du cinéma français et a généré quatre suites, plus une sans la distribution initiale (remplacé par Gastone Moschin et Lionel Stander !). On peut être surpris par la signature de Julien Duvivier, peu accoutumé à la légèreté et à l’optimisme, mais le mélange se fait bon an, mal an. Le film se passe dans l’Italie rurale de l’immédiat après-guerre et raconte l’affrontement entre ‘Peppone’ le maire communiste d’un petit village (Gino Cervi) et ‘Don Camillo’ (Fernandel), le curé querelleur au caractère de cochon. Si le scénario décrit avec ironie une situation politique explosive, il le fait avec bonhommie et renvoie dos-à-dos les « rouges » vindicatifs et les gros propriétaires repliés sur eux-mêmes.

Inspiré du roman de Giovannino Guareschi publié en 1948, « LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO » fut un des plus gros succès du cinéma français et a généré quatre suites, plus une sans la distribution initiale (remplacé par Gastone Moschin et Lionel Stander !). On peut être surpris par la signature de Julien Duvivier, peu accoutumé à la légèreté et à l’optimisme, mais le mélange se fait bon an, mal an. Le film se passe dans l’Italie rurale de l’immédiat après-guerre et raconte l’affrontement entre ‘Peppone’ le maire communiste d’un petit village (Gino Cervi) et ‘Don Camillo’ (Fernandel), le curé querelleur au caractère de cochon. Si le scénario décrit avec ironie une situation politique explosive, il le fait avec bonhommie et renvoie dos-à-dos les « rouges » vindicatifs et les gros propriétaires repliés sur eux-mêmes.

Adapté par Julien Duvivier et René Barjavel d’une Série Noire de James Hadley Chase, « L’HOMME À L’IMPERMÉABLE » est un drôle de film, une sorte de vaudeville macabre taillé aux mesures de Fernandel avec qui le réalisateur avait récemment tourné les deux premiers « DON CAMILLO ».

Adapté par Julien Duvivier et René Barjavel d’une Série Noire de James Hadley Chase, « L’HOMME À L’IMPERMÉABLE » est un drôle de film, une sorte de vaudeville macabre taillé aux mesures de Fernandel avec qui le réalisateur avait récemment tourné les deux premiers « DON CAMILLO ».

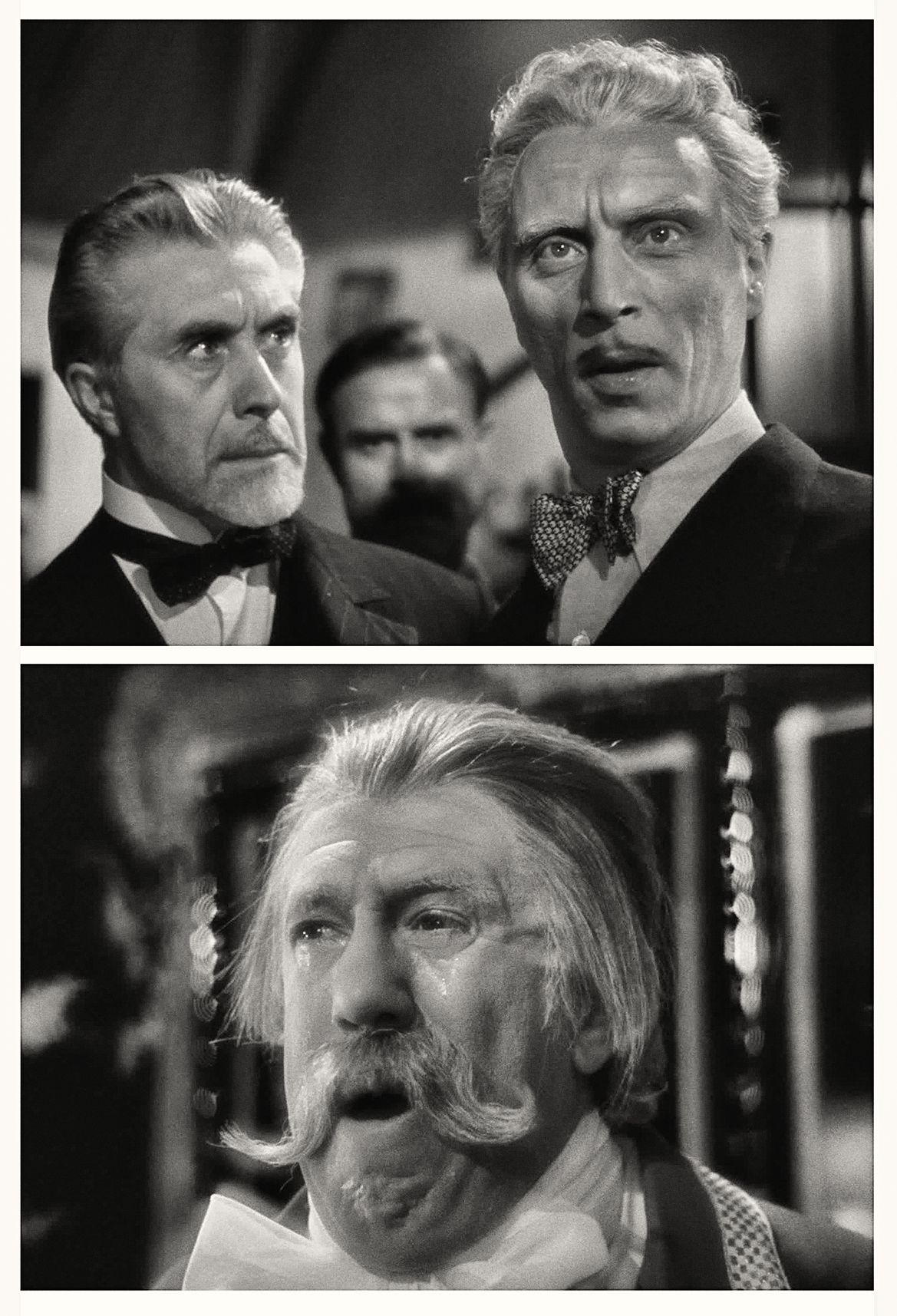

Il est des films dont on ne garde aucun souvenir quelques semaines après les avoir vus. Puis d’autres dont on se souvient presque plan par plan des décennies plus tard. C’est le cas de « LA FIN DU JOUR », un des grands chefs-d’œuvre de Julien Duvivier, qui semble décrire le petit univers confiné des vieux comédiens dans une maison de retraite, mais qui nous parle au fond, d’un sujet bien plus vaste : la condition humaine.

Il est des films dont on ne garde aucun souvenir quelques semaines après les avoir vus. Puis d’autres dont on se souvient presque plan par plan des décennies plus tard. C’est le cas de « LA FIN DU JOUR », un des grands chefs-d’œuvre de Julien Duvivier, qui semble décrire le petit univers confiné des vieux comédiens dans une maison de retraite, mais qui nous parle au fond, d’un sujet bien plus vaste : la condition humaine.

Invisible depuis des décennies à cause d’un conflit autour d’une fin « optimiste » imposée à Julien Duvivier et qu’il dut retourner lui-même, « LA BELLE ÉQUIPE » ressort enfin dans toute son intégrité, image et son magnifiquement restaurés.

Invisible depuis des décennies à cause d’un conflit autour d’une fin « optimiste » imposée à Julien Duvivier et qu’il dut retourner lui-même, « LA BELLE ÉQUIPE » ressort enfin dans toute son intégrité, image et son magnifiquement restaurés.