Écrit par Richard Brooks, réalisé par Edward Dmytryk, « FEUX CROISÉS » a tout du ‘film noir’ : une ambiance, des comédiens iconiques comme Robert Mitchum, Robert Ryan ou Gloria Grahame, puis il semble évoluer en whodunit avec la mort d’un quidam dans une chambre d’hôtel et la traque d’un militaire soupçonné du crime.

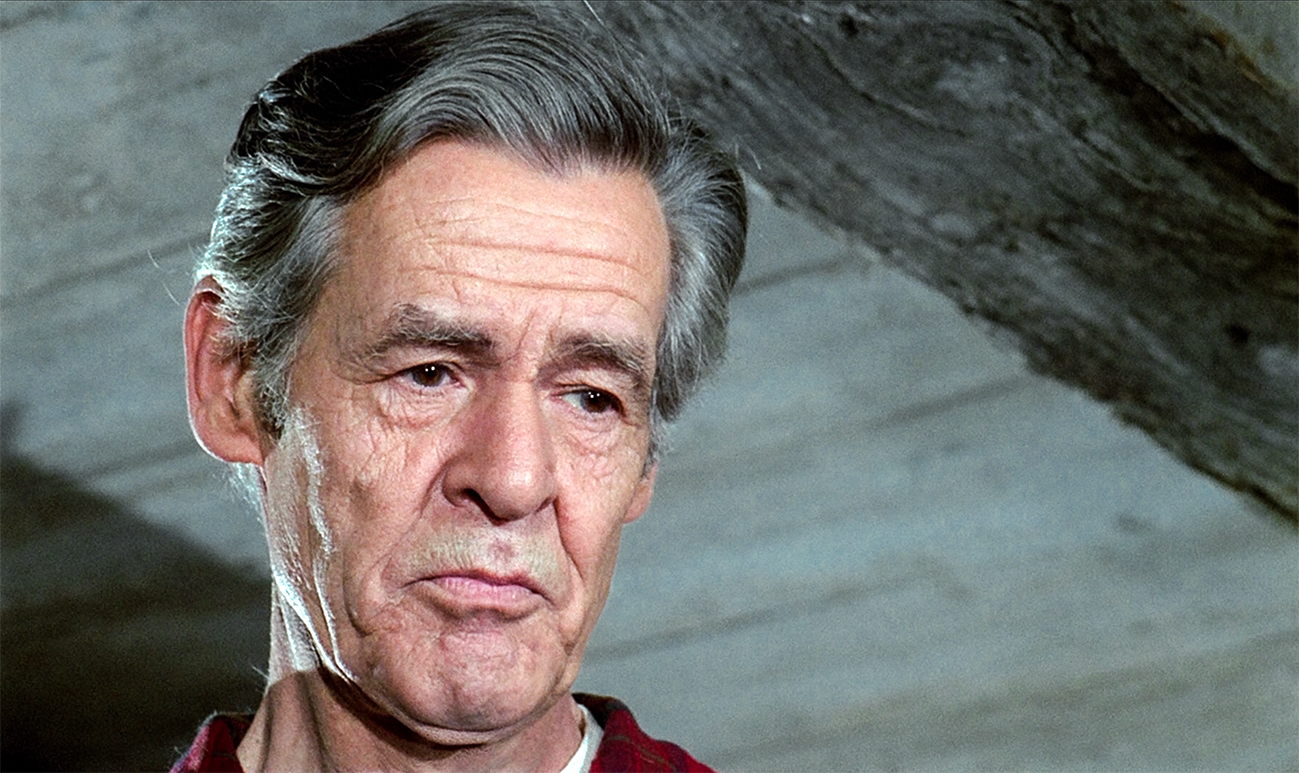

Seulement voilà, on entend des insultes antisémites, des théories fumeuses, on lit des moues méprisantes sur les visages et on comprend que l’identité du véritable assassin n’est pas au cœur du scénario. Ce sont plutôt ses motivations qui intéressent l’auteur : le malheureux a été tué pour la seule raison qu’il était juif, par un raciste imbécile. Pour le moins culotté dans un film américain de 1947 ! L’histoire elle-même offre peu d’originalité, les flash-backs sont parfois redondants, les changements de point-de-vue lassent l’attention et l’enquête du flic Robert Young (qui s’est fait une silhouette à la Maigret, l’embonpoint en moins) assez convenue. C’est le portrait du tueur qui impressionne : Robert Ryan fait froid dans le dos en brute épaisse aigrie, aux accès de folie homicide. Il cristallise sur sa personne tous les racismes, les xénophobies, les rejets de l’Autre. Un grand numéro d’acteur. À ses côtés, Young se sort bien du très long et didactique laïus sur l’intolérance, qui est la raison d’être de tout le film. Mitchum, qui a toujours l’air d’avoir été arraché à une bonne sieste, se traîne dans un rôle secondaire de sergent bon-enfant et Grahame joue ce personnage de bad girl amère dont elle a le copyright. Pas assez développé en tant que polar, trop bavard pour passionner, « FEUX CROISÉS » n’en demeure pas moins une œuvre courageuse et estimable vu son année de production. Et – on ne le répétera jamais assez – Robert Ryan est un immense comédien. De l’espèce rarissime qui n’avait strictement rien à faire de son image.

La légende de Wyatt Earp a souvent été adaptée à l’écran et John Sturges en avait donné sa version avec « RÈGLEMENT DE COMPTES À OK-CORRAL », film imparfait, mais entré dans l’anthologie du genre en 1957. Dix ans plus tard, le réalisateur revient à la légende en tentant cette fois de coller davantage aux faits réels. Quelle drôle d’idée, quand son premier essai avait tellement marqué les esprits !

La légende de Wyatt Earp a souvent été adaptée à l’écran et John Sturges en avait donné sa version avec « RÈGLEMENT DE COMPTES À OK-CORRAL », film imparfait, mais entré dans l’anthologie du genre en 1957. Dix ans plus tard, le réalisateur revient à la légende en tentant cette fois de coller davantage aux faits réels. Quelle drôle d’idée, quand son premier essai avait tellement marqué les esprits !